全国で一番コメを食べる静岡県の稲作農家の声/カリフォルニア米・自然栽培米・コシヒカリのカビ実験の結果

こんにちは。ニュースレター「パル通信」にご登録いただき、食品ロス削減活動をサポートしていただき、ありがとうございます。

前回13日にお伝えした寄稿誌プレゼントについても、多くの方からリクエストいただき、ありがとうございました。本日15日(日)、希望者全員の方に向けて投函いたしました。

さてニュースレター「パル通信」252号では、昨今、報道の多いコメ問題について、全国で最もコメの購入額が多い静岡県で、稲作に励んでいる米農家の藤松泰通さんに語っていただいた声をお伝えします。

コメントがある方は、記事末尾のコメント機能をお使いください。書き手にのみ返信する方法と、読者全員に返信する方法があります。

「日本のお米守ろう」令和の百姓一揆、トラクターでデモ

2025年3月30日、東京都港区に、トラクター30台以上が集まりました。「令和の百姓一揆」です。

農家の平均年齢は70歳を超えており、全国の農地のうち、30%以上で後継者が決まっていません。農家の時給は「97円」とも言われ、このままでは食を支える農業が立ち行かなくなります。そこで立ち上がったのが、全国の農家と、それを支える仲間たちの「令和の百姓一揆 実行委員会」です。2025年6月30日まで寄付活動も続けており(1)、寄付で集まった資金をもとに、日本の食料安全保障のために、本業のかたわら、活動を続けています。

私も、実行委員会のはしくれとして参加し、3月30日のデモのお手伝いに参加してきました。主に、メディアと国会議員の受付でした。NHKや全国紙からも複数集まりましたし、個人のジャーナリストや小規模のメディアなど、いただく名刺のたばが、みるみるうちに山のように重なっていきました。こんなに関心を持たれる活動は、そんなにないかもしれません。

昨日6月14日には、新潟県内で同様のデモがおこなわれ、新潟総合テレビが報じました(2)。また、全国紙の産経新聞も、新潟でのデモを写真入りで報じています(3)。

静岡県浜松市の米農家、藤松泰通さんの叫び

令和の百姓一揆、実行委員会の1人に、静岡県浜松市で稲作を営む、藤松泰通さんがいらっしゃいます。藤松さんは、3町(ヘクタール)の面積の田んぼで稲作を続けていらっしゃいます。先日、静岡放送の記事にも出ていらっしゃいました(4)。

浜松市は、2023年に全国で米の購入額が1位になったほど、お米を食べる県だそうです(5)。

そんな藤松さんが、6月5日に議員会館で開かれた緊急集会で発言しました。

以下が全文です。

(以下、藤松泰通さんの発言全文。写真やデータは筆者が差し込んだもの)

静岡県浜松市の米農家の藤松と申します。

自分は3町ほどの面積で稲作を行っています。

浜松市は米の購入額が総務省調査によると全国で第3位です。1位は静岡市で、2023年は浜松市が1位でした。静岡県は日本一お米を食べる県です。

しかし、自分の周りの田んぼは年々荒れ果て、耕作放棄地が増えており、それを自分が借りるのですが、うちだけで全ての田んぼを耕作するのは限界があります。

現在、備蓄米の放出が続けられておりますが、それもこれまで備蓄米100万トンのうち約60万トン以上が放出されて残りは30万トンほどとなっており、日本全体での1ヶ月の消費量は約55万トンのため、夏頃には備蓄米も尽きると思います。

また政府は今年の政府備蓄米の新たな補充を中止しています。これは新たに政府が大量の備蓄米を市場から買い入れると更なる不足感から価格の高騰に繋がるのではと流通への影響を避ける為だと思われます。この現状はつまり、夏以降、何か有事が起これば、その時に国民に配られる米は、無い、という状況です。

また備蓄米が放出される事による価格低下は一時的な急場しのぎであり、夏以降は品薄となり米の高騰の根本的な解決にはならないのではと思います。農家数が増えて、生産量が上がらない限り、この問題は解決しないと思います。今年は気象庁も猛暑だった去年と同じ位の気温になると予想しており、また稲の害虫、イネカメムシも埼玉県では昨年の40倍も越冬したとの情報もあり、農家数は高齢化で去年よりも確実に減っており、収穫量が下がる要素ばかりです。

またそうなるとやはり、世論の後押しをバックに輸入米を入れる、という話が持ち上がってくると思います。

そのような現在、日本では米不足解消の為、輸入米や農業の大規模化を巡る議論が巻き起こっています。「米の輸入拡大」とか「農業の大規模化を進めるべきだ」との声が多く上がっていますが、自分はその声には疑問を感じています。

2025年3月30日、令和の百姓一揆に集まった人々(筆者撮影)

5月4日に東京商工リサーチは、米農家の倒産・休廃業が過去最多となったと発表しました。また帝国データバンクでも米農家の廃業、倒産が過去最多となったと発表しています。ここでいう米農家は大小様々だとは思いますが、大規模経営体が当然含まれていると考えられます。米価がこれだけ高騰しているにもかかわらず倒産・休廃業が相次いでいるという現実は、大規模化しても農業が利益を生まない、持続できない構造になっていることを示しているではないかと思います。

実際、これまで多くの名だたる大企業が莫大な資本を投じて農業に参入してきましたが、そのほとんどが撤退、あるいは事業の縮小を余儀なくされています。企業は失敗について積極的に公表はしない事が多いです。

現在、肥料・農薬・燃料・種子・人件費のすべてが高騰を続けておりますが、これらの農業資材のほとんど90%以上は海外からの輸入に頼っており、こうしたコストの上昇は、経済成長を続ける諸外国と、30年前から経済成長が停滞している日本との経済格差が埋まらない限り、今後も続くと考えられます。

すなわち、日本経済そのものが復活しない限り、この格差は広がり続け、輸入資材の価格は一層高騰していくでしょう。したがって、これらの輸入資材に依存する農業の大規模化はむしろ経費の圧迫を増大させる結果となりやすく、それが現在の日本農業の厳しい実情を物語っています。またその利益は外国資本の農業関連企業に流れています。

その化学肥料や農薬が海外から輸入出来ないような事態が起これば、大規模農業は一気に潰れます。それにより最初は食料品の値上げという形で我々消費者の生活に表れてくると思います。そして、それはすでに起こっています。

そもそも現在の日本の農業は、すでに非常に不安定な基盤の上に成り立っているのです。この現状で農業の大規模化を一辺倒に推進する事は、まるで砂上の楼閣をさらに積み上げ増築しているようなものです。

特に今、ドローンやAIを駆使したスマート農業や、田植えを行わない乾田直播などの技術による大規模化が取り沙汰されていますが、日本の農地は細かく区画されており、ある面積を超えるとコストは下がるどころか横ばい、あるいは逆に増加するというデータもあります。

自分の田んぼも面積は3町ですが、畔や水路の区画で分けると、43もの区画になります。トラクターやコンバインの入れない場所もいくつもあります。こうした小規模な農地を集約・整備するには、所有権の調整、水路や畔のインフラ整備など、個人、一法人では対応しきれない課題が山積しています。

これらは本来、国の事業として取り組むべき規模の問題です。しかし、仮に国が関与してこれらの小規模農地の区画整備が行われたとしても、アメリカやオーストラリア、中国のような広大な国土を持つ国との価格競争には将来的には太刀打ちできなくなるのではと思います。

令和の百姓一揆、2025年3月30日、東京都港区で(筆者撮影)

大規模農家は日本の農業では数パーセントにしかなりませんが、その数パーセントの大規模農家が農地の約4割を耕作していると言われています。それらが倒産・廃業に追い込まれれば、その大規模農家が耕作していた莫大な面積の農地が使われずに放置され、やがて荒廃していきます。また大規模農業はその規模から作業の効率化の為に、化学肥料や農薬を大量に使用し、自然環境への負担が大きく、その土地の生態系に多大な影響を与えます。

農地は一度荒れれば元通りにするのは極めて困難です。大規模化によって地域の農家が消え、農村、コミュニティが消滅した土地では、農業を引き継ぐ人もいなくなるでしょう。そして、最終的には「外資に売って活用してもらおう」というような選択肢が現実味を帯びてきてしまうのではと思います。他の大規模農家がその土地を引き継ぎ統合されるとの話もありますが、それも限度があります。何百枚もの田んぼを大型機械が移動していては効率が上がりません。

もちろん、大規模化が可能な地域ではそれを進めるべきです。それ自体を否定するものではありません。しかし、日本の地理・社会的条件を考えれば、全国一律の大規模化は適さないのです。

またこのような大規模農家の持つ莫大な水田に通る水路の整備清掃や畔の草刈りは、小規模農家、兼業農家が地域で皆一緒に行ってきた事で、それにより大規模農家もその水路を使う事が出来ていました。

このような小規模農家は兼業の稼ぎも稲作につぎ込み、農地を守り、時給10円という状況になっても、日本の安くて美味しいお米を生産してくれていたのです。これらの農家を守らなければ、少人数で行う大規模農家では水路も畔も維持する事はできないでしょう。

EUでは、そうならないように小規模農家に所得補償を行い、農地と農村、自然と生態系を守っています。日本とは比べ物にならない位の大きな農地面積を持つアメリカですら、政府が最低価格保証を設けて赤字にならないように農業を支えています。

一方、日本では今後10年で農家数が半減すると予測されているにもかかわらず、その深刻さを理解している国民は決して多くありません。現在叫ばれている「農業の大規模化」は、国際的なトレンドから見れば周回遅れの発想です。米不足という一時的な事態を口実に、大規模化に走るのは短絡的で危険です。

2025年3月30日、都内でおこなわれた令和の百姓一揆(筆者撮影)

繰り返しになりますが、そもそも現在の農業が肥料、農薬、種子、燃料とほぼ100%近く輸入に頼っており、有事や異常気象、食料危機が来た時にはそれらを現在と同じように手に入れられるとは到底、考えられません。

輸入米に関しても、安い輸入米が入れば、30年間経済が成長していない、余裕の無い国民はそれを買わざるを得ません。そうなれば国内の稲作農家は壊滅します。

米だけは日本で唯一、自給率ほぼ100%を誇る作物です。(それも肥料、農薬は海外依存)その主食である米を、海外に依存する事になれば、有事の際や異常気象などで輸出国に不測の事態が起こった場合、日本人は何を食べればいいのでしょうか?

またポストハーベストといって輸出用作物に収穫後にかける防カビ剤の安全性の問題もあります。その危険は当然、米だけではなく小麦や畜産の飼料となるトウモロコシも同じです。安易な輸入米の推進、それは「今だけ、金だけ、自分だけ」の発想です。将来的には耕作放棄地が増え、誰も使わなくなった土地が外資に売却されていく未来も否定できません。農業とは単に利益や効率、金儲けではなく「国防」そのものなのです。

私はJAに米を卸してはいませんが、JAのライスセンターにて乾燥・籾摺り・袋詰めをお願いしています。一度、地元の協同組合に同様の依頼をした際は、料金がJAの2倍かかりました。これらの作業と設備を自分個人で行い、準備すれば、莫大なコストと時間がかかります。

JAには確かに課題もありますが、集荷や販売などの機能を担っている存在として、必要不可欠です。世界にも、JAのように自国の農業を支える組織は多数存在します。JAがもし民営化さるような事になれば、郵政民営化のように様々な料金は上がり、サービスは低下し、そして国民はコスト分を上乗せされた今よりも高い農産物を購入する事になるでしょう。

現在、政府は減反政策の方向で補助金を多く出していますが、これを農家への直接補償に振り向けることで、より多くの農家を支えることができるはずです。

いま、日本の農業に対する関心は、これまでにないほど高まっています。まさに、令和の「米騒動」と言える事態です。今こそ、農業者・消費者・官民が一丸となって、日本農業の現状と未来について真剣に考え議論し、答えを出す時です。

大規模化が必要な場面はありますが、農地の約6割を担っているのは中小規模農家です。日本には、一人ひとりの農家が持つ高い技術、自然と共生する文化があります。

これらの農家に安心して農業を続けてもらうために、他国のような補償制度を整える必要があります。

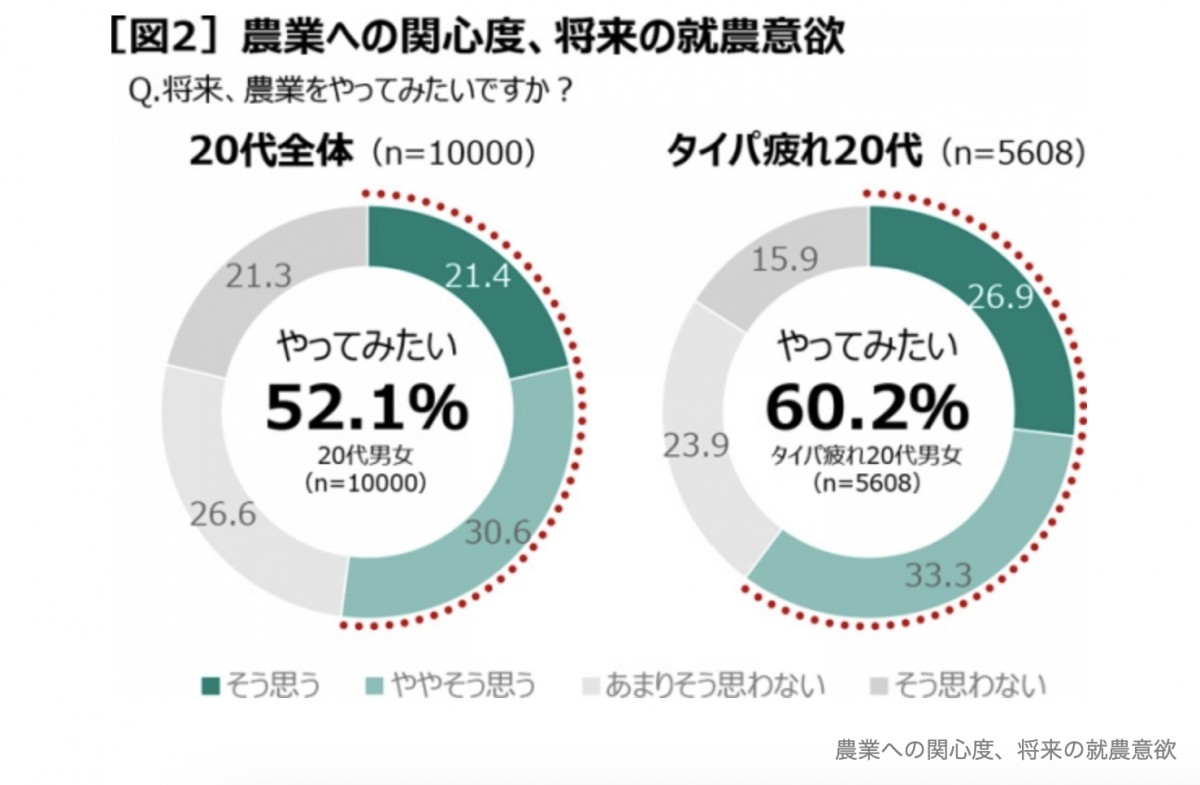

昨年12月にJA共済が20代男女1万人にアンケートを行った結果、半数以上が農業に関心があると結果が出たそうです。ただし、将来的に、という事で農業以外の職業に就き安定した所得を得た上でという考えだそうです。

このような農業をやりたくても収入の面で二の足を踏んでいる若い世代に、今増え続けている地方の空き家と耕作放棄地などの農地をセットで使ってもらい、所得補償をして安心して農業に参入できる環境をつくれば、若者世代の農業参入が進み、地産地消や地方創生、さらには少子化対策や食糧自給率の向上にもつながります。

企業では当然、自社の利益が優先となりますが、このような所得補償により、安定した収入がネックとなっている若者世代に農業に参入してもらえば、日本の抱えている様々な問題、地方過疎化、人口減少、食料自給率、輸入依存型農業、環境問題、貧困問題、それらの問題を解決する糸口とする事が出来るのではないかと思います。

またこのような小規模農家を保護し増やす事により、大規模農業も整備された水路や畔を使う事が出来、また大型機械の入れない中山間地を小規模農家が担う事で、小規模、大規模、双方が上手く住み分け、助け合う形となります。

世界ではオーガニック市場が近年急速に拡大し続けています。そこに日本産の農産物がもつ品質と信頼性を活かせば、輸出によって高付加価値の産業へと成長する可能性も十分にあると思います。

世界人口は増加の一途をたどり、将来的に食糧危機が必ず訪れると言われています。これを見越して、各国では食料の争奪戦が始まり、企業は代替え肉やゲノム編集、野菜工場などのフードテックの開発にしのぎを削っています。

しかし、それらは新たな火種や利権構造を生み出す懸念もあります。またこれら生み出す為に消費される資源やエネルギーなどをトータルに見るとこの先の食糧危機に対して有効なのか現時点では分かりません。また、だからこそ化学肥料や農薬などに頼らないオーガニックも同時に広まっているのだと思います。

そのような中、日本人が長年培ってきた、自然と調和した循環型農業、自然の力を活かした百姓たちの技と知恵と自然と調和する心こそが、世界の食糧危機を救う鍵になるのではないでしょうか。このような貴重な農業が失われることは、世界人類にとって大きな損失です。

国連は2019年から2029年を「家族農業の10年」と位置づけ、小規模農家や家族農業を守る政策の策定を各国に促しています。EUでは、全体予算の3分の1を農業に充て、そのうち7割を農家への直接補償、残りの3割を農村振興に充てています。

日本の農業技術は世界一ともいえる緻密さと繊細さを誇り、江戸時代の農書を見ても、その高さは明白です。

古事記にもその起源が載っているお米は、神様からもたらされたものであり、日本人の生活になくてはならないもの、大切な、中心にあるものです。それを守るという事は日本と、日本の伝統を守ることにも繋がっていくと思います。

江戸時代、200年前の三河の農書「農業時の栞」には「稲(い・ね)」は「(い)いのち」の「(ね)根」、「米(よ・ね)」は「(よ)世の中」の「(ね)根」と書いてあります。当時はまさにそうだったと思います。戦国から江戸時代にかけても各大名の軍事力を何万石と米の石高で表しており、また通貨の代わりでもありました。そして今も日本で唯一自給率100%近くを維持するのはこの米です。この米を失うという事は自分達の祖先が命を繋いで、歴史を積み上げてきた、日本の文化、歴史を失うという事です。

「危機」という言葉には、「危険」と「機会」の両方が含まれています。この米騒動や輸入米を巡る議論の中で、私たちは未来につながる希望の道を選び、進んでいかなければなりません。

それが、日本の農業を守り、この国を守り、そして未来を生きる子どもたちを守ることにつながるのです。

現在の状況に安易に答えを求めるのではなく、我々日本人が古くから培ってきたものにこそ答えがあるのではないかと思います。

最後に先程の三河(現在の愛知県)の農書「農業時の栞」と三河・遠江・尾張で読まれた「百姓伝記」に書かれた言葉を。

「神仏の教えも諸芸の道も農業も、その極意はすべて悟りである。悟りとは何か。人の宿命である「我」からの開放である。天命・天道。次の農法は「天然」が重要な要素となる。

昔、宝は「田柄」と書いた。「から」は何はさておいても始めるという意味で、宝は田から生み出される。農業は社会の根本の宝として尊敬されなければならない。」

「百姓伝記 巻二 五常の巻序」から

「五常とは仁・義・礼・智・信の儀也。五常の道一つ欠けても人にあらず。畜類にも同意なり。」

この他にも「四恩物語」、人には四つの恩がある。天地の恩、父母の恩、主君の恩、一切衆生(しゅじょう)の恩、など。

このような教えを当時の国民の8割以上を占めた農民が学んでいたのです。

上記の言葉にある事は、全て今の日本には欠けているものばかりではないでしょうか。

この主食である米の、食の問題を通して、我々日本人は忘れかけている日本の心を今こそ取り戻す時ではないでしょうか。

備蓄米も政府がJAや集荷業者から入札で最も安い金額を提示した所から買い入れる。

入札も収穫前に行われるが、24年は7回も入札しても目標の80%くらいしか確保出来なかったそうです。農協や集荷業者も一般の流通市場で高く売れると思えば、当然、政府が安く買おうとする備蓄米には応募しません。集まり具合は、その年のコメの需給によって大きく左右されることになります。

ちなみに25年の分はすでに中止を決めている。小売りの米価が1年で2倍になる異常事態で、政府が備蓄米として買い入れを決めれば、さらに不足感が出て価格を吊り上げることになる。これを避けたかったようです。

(以上、藤松泰通さんの発言)

【稲作農家の声】大規模化一辺倒は周回遅れ 米自給は国防そのもの 藤松泰通さん(静岡)|JAcom 農業協同組合新聞 jacom.or.jp/kome/closeup/2… 【稲作農家の声】大規模化一辺倒は周回遅れ 米自給は国防そのもの 藤松泰通さん(静岡) 大規模農業にも難しさがあり、輸入依存は危険――。静岡県の米農家・藤松泰通さんは6月5日、国会内で開かれた「今こそ日本の食 www.jacom.or.jp

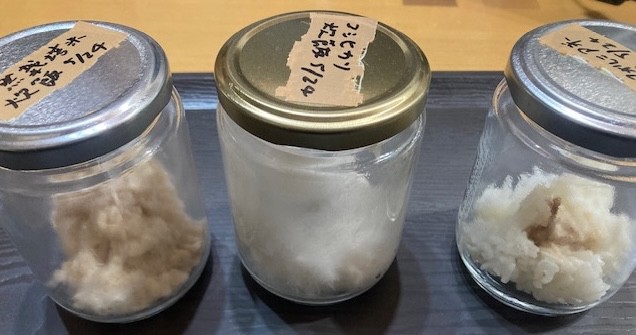

藤松さんがおこなったカリフォルニア米と有機米の2週間常温に放置した実験

藤松さんは、自身が作っている自然栽培米と、市販のコシヒカリ、カリフォルニア米(カルローズ)について、それぞれ炊いたあとに2週間常温で放置し、カビがどうなるかについて実験をしました。

カビは、水分量10%以上で生えますので、炊いた米飯であれば、通常、カビが発生します。

しかしながら、カリフォルニア米(写真右)は、中心部は黒くなっているものの、カビが発生していません。藤松さんの自然栽培米(左)と一般のコシヒカリ(真ん中)には、カビが発生しています。

藤松さんは、この実験から、カリフォルニア米には、長い船旅に耐えうるよう、防カビ剤が使われているのではと推測しています。

藤松泰通さんによる3種類の米飯のカビ実験(藤松さん提供)

以上、静岡県浜松市の米農家、藤松泰通さんの緊急集会での発言とカビの実験についてお伝えしました。なお、藤松さんの営む藤松自然農園のFacebookページによれば、7月21日(祝)午後に静岡県浜松市で浜松百姓一揆を開催するそうです。参加には申し込みが必要。16時からは、もと農林水産大臣の山田正彦氏も参加するとのこと。

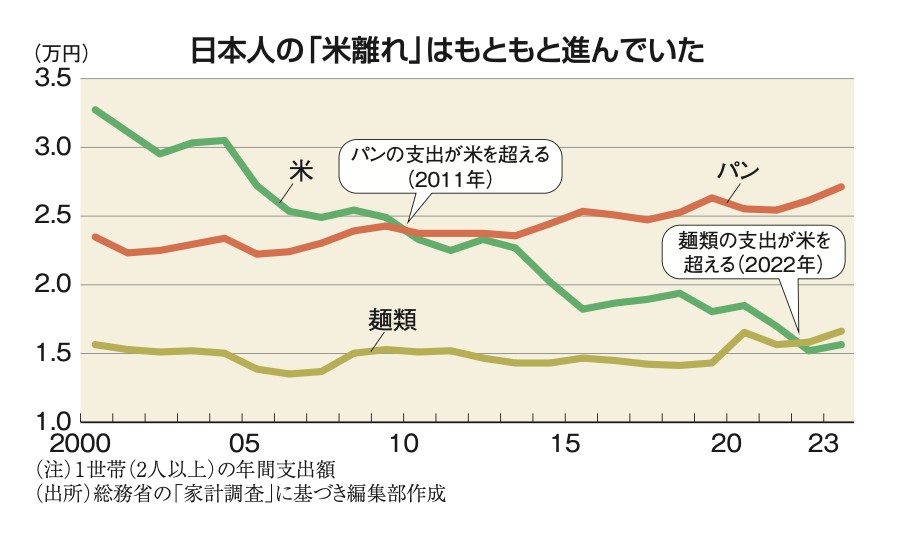

コメの家計支出は、2011年を境にしてパンに抜かれました。2022年には麺にも抜かれています。下のグラフをご覧ください。

筆者寄稿記事、週刊エコノミストより引用

しかし、コメは、単なるモノではなく、日本の食文化の根幹となる作物です。

消費者にできることは、国産のお米を食べること。

精米すると品質が劣化するので、できれば玄米で保管しておいて、食べる前に精米すること。そのためには、農家さんから直接購入したり、行きつけのお米屋さんをつくっておいたりするのも一案です。

不足の危機にあるのはお米だけではありません。大豆、魚、海藻類など、食料全体が危うい状況にあります。食料を守ること、そして、食べられるのに捨てられる食品ロスを減らすことに、少しでも貢献していきたいです。

参考情報

5)総務省調査

以下は、「今日の書籍」「今日の映画」「編集後記」です。

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績