ニューヨークでの会議報告 日本の食品ロス削減は海外からどう評価されているか 4月からの新メニューとトレンド

こんにちは。ニュースレター「パル通信」に登録いただき、ありがとうございます。現在、国連本部近くで食品ロス削減会議に出席するため、ニューヨークに来ています。航空券をマイルで予約しようとキャンセル待ちをしていたため、渡航が決まったのが直前で、夕食つきの会議が2回と、日本とのzoom会議が夜の時間帯にあったので、今回、ニューヨーク在住の方にはどなたにもご連絡せずの渡航でした(ごめんなさい)。以前と比べて、ニューヨークでは外食費も高騰しているので、こちらが押しかけていってお金と時間を使わせるのは申し訳ないと思い.....

ニュースレター「パル通信」271号では、ニューヨークで出席した食品ロス削減会議の速報と、現地の飲食店の取材についてお伝えします。

記事についてコメントがある方は、コメント末尾にあるコメントボタンをご利用ください。書き手にのみ返信する方法と、読者全員に返信する方法があります。

<お知らせ>

*『食べすぎる世界』(英治出版)で日本語版序文(5,000字)を執筆しました。来月10月10日に出版です。

*『おやつのおぼうさん』(くもん出版)、13冊目の著書、12月9日出版します。印税の一部をおてらおやつクラブに寄付します。おてらおやつクラブは10月3日、埼玉県さいたま市の埼佛会館でイベントを開催します。一般の人も歓迎です。

*9月29日(月)18時から21時まで、FOOD MADE GOOD アワード初代大賞受賞店「とれたて魚と野菜の小料理KIGI」(永田町2-10-2)で開催する日本サステイナブル・レストラン協会のセミナーで講演します。9月29日は国連が定めた「食料ロスと廃棄に関する啓発の国際デー」。チケットは、お料理つきで、たった3,000円とお得です。

*10月19日(日)10:30-、13:30ー、埼玉県川口市のキュポラで、私の出演映画『もったいないキッチン』が上映されます。

*10月30日(木)午後、東京駅そばで第9回食品ロス削減全国大会が開催され、登壇します。

*11月4日(火)午後、神戸大学でのシンポジウムで登壇します。

*11月5日(水)午後、奈良県天理市の天理大学で講演します。

日本の食品ロス削減は海外からどう評価されているか

私が参加しているのはChampions12.3(チャンピオンズ じゅうにてんさん)(1)という、世界各国で食品ロス削減の活動に取り組んでいる組織の上層部から構成される組織の会議です。

メンバー企業は、「Friends of Champions」というページにロゴマークが掲載され、公式サイトにリンクが貼られています。私の会社、株式会社office 3.11も、ロゴとリンクを貼っていただいています(2)。

Champions12.3の会議には、2022年に初めて参加しました。その後も2023年、2024年、2025年と、今回で4回目の参加です。毎年、9月下旬、国連総会がニューヨークで開催される時期にあわせて開催されており、今年は第80回国連総会が開催される時期と重なりました(3)。会場も、国連本部のそばで、南側です。

今回、会議の前日にChampionsのディナーがあり、その翌日に食品ロスの会議がありました。米国のほか、ブラジルや英国、オーストラリアなどから100名近くが集まりました。

会場の様子(筆者撮影)

何人かと会話する中で「日本から来た」というと、「日本は(食品ロス削減で)結果を出しているね」と言われることが何度もありました。おそらく、UNEP(国連環境計画)が2024年に発表した報告書(4)と、後述するチャンピオンズ12.3の2025年報告書(10)のおかげではないかと思われます。

191ページもあるこの報告書の中で、日本は、次のように紹介されています(4)。

日本では、食品廃棄物に関する一貫した報告により、2008年以降の時系列データが構築されています。家庭部門では、環境省が、廃棄物組成分析を実施した自治体を通じて、廃棄物発生量とリサイクルデータを収集する年次調査を実施しています。一部の自治体では食品廃棄物の食用可能部分の量に関する追加調査を行っており、2012年以降はこのデータが食用可能な食品廃棄物の全国推計値の算出に活用されています。小売業者や外食産業など、年間100トン以上の食品廃棄物を発生させる食品関連事業者は、食品リサイクル法に基づき廃棄量を政府に報告することが義務付けられており、小規模事業者の推定値を算出するために活用されています。一貫した取り組みの結果、日本は食品廃棄物の経時的な変化について豊富な知見を得ています。

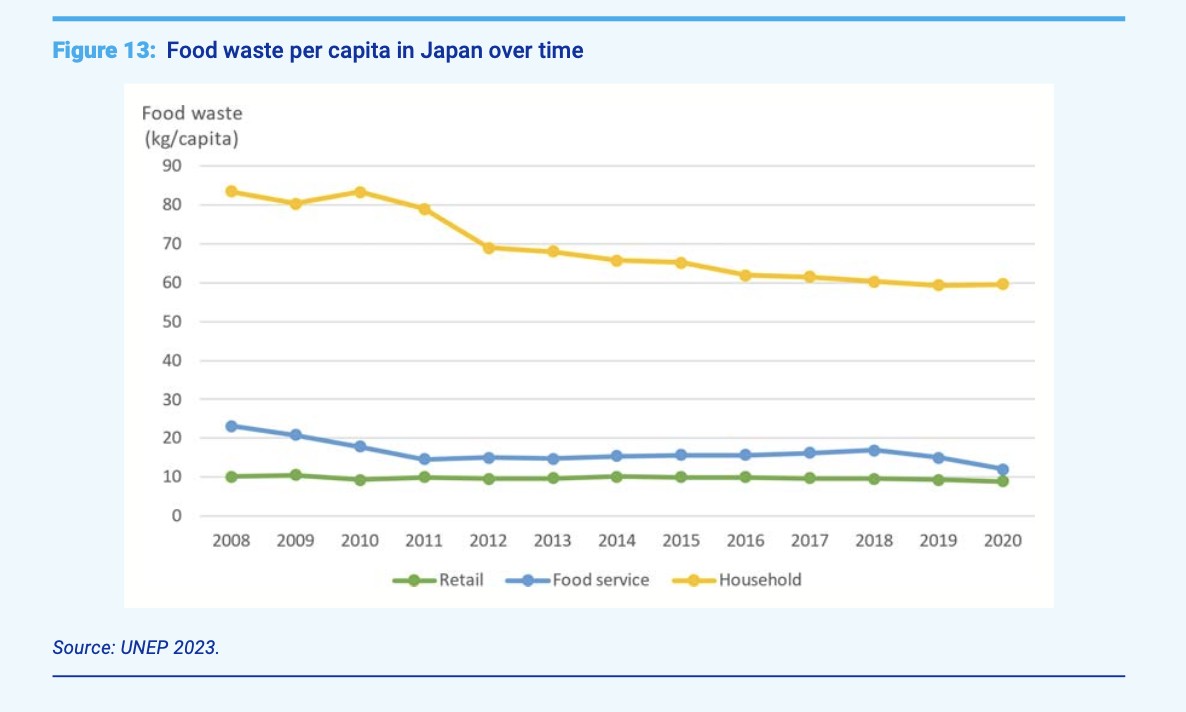

このデータは、SDG 12.3.1(b)パイロットデータ収集の一環として国連環境計画(UNEP)に報告されました。このデータは日本の食品廃棄物削減活動がもたらした影響を裏付けるものです。2008年から2019年にかけて(COVID-19パンデミックの影響が懸念されるため2020年データは除外)、日本の食品廃棄物は一人当たりで28%削減されました。外食産業では35%、家庭では29%の削減を達成しましたた。2020年のデータを含めると、食品ロスは2008年比で31%削減されました(UNEP 2023)。

2008年から2020年にかけて、日本における一人あたりの食品ロス量の推移は、下のグラフのようになっています。黄色が家庭由来の食品ロス、青が外食産業、緑が小売です。

国連環境計画の報告書に掲載されている、日本の一人あたりの食品ロス量の推移

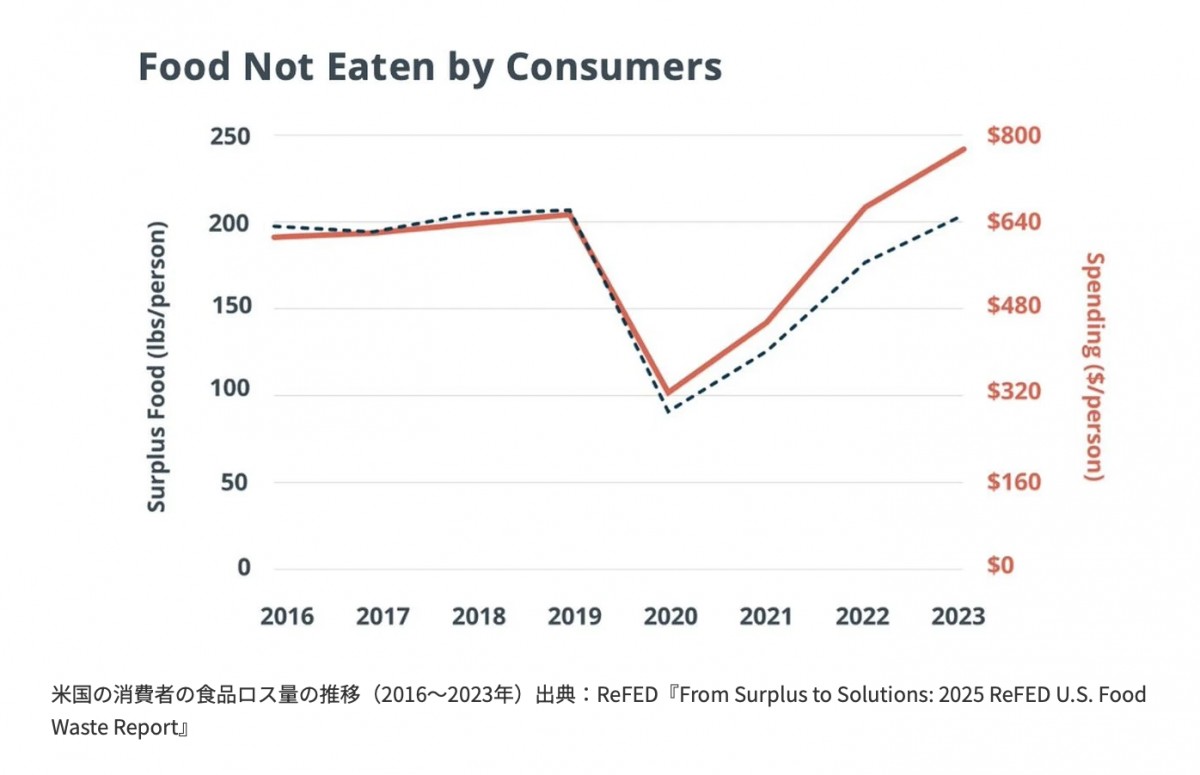

米国の一人あたりの食品ロス量推移はどうなっているか

日本のグラフだけではわかりづらいと思いますので、米国の、一人あたり食品ロス量の推移のグラフを見てみましょう。

朝日新聞SDGs ACTION!の連載記事(5)に掲載した、米国の一人あたり食品ロス量の推移は以下の通りです。赤が食品ロスに費やした金額(無駄に捨てた金額)、黒が量をあらわしています。

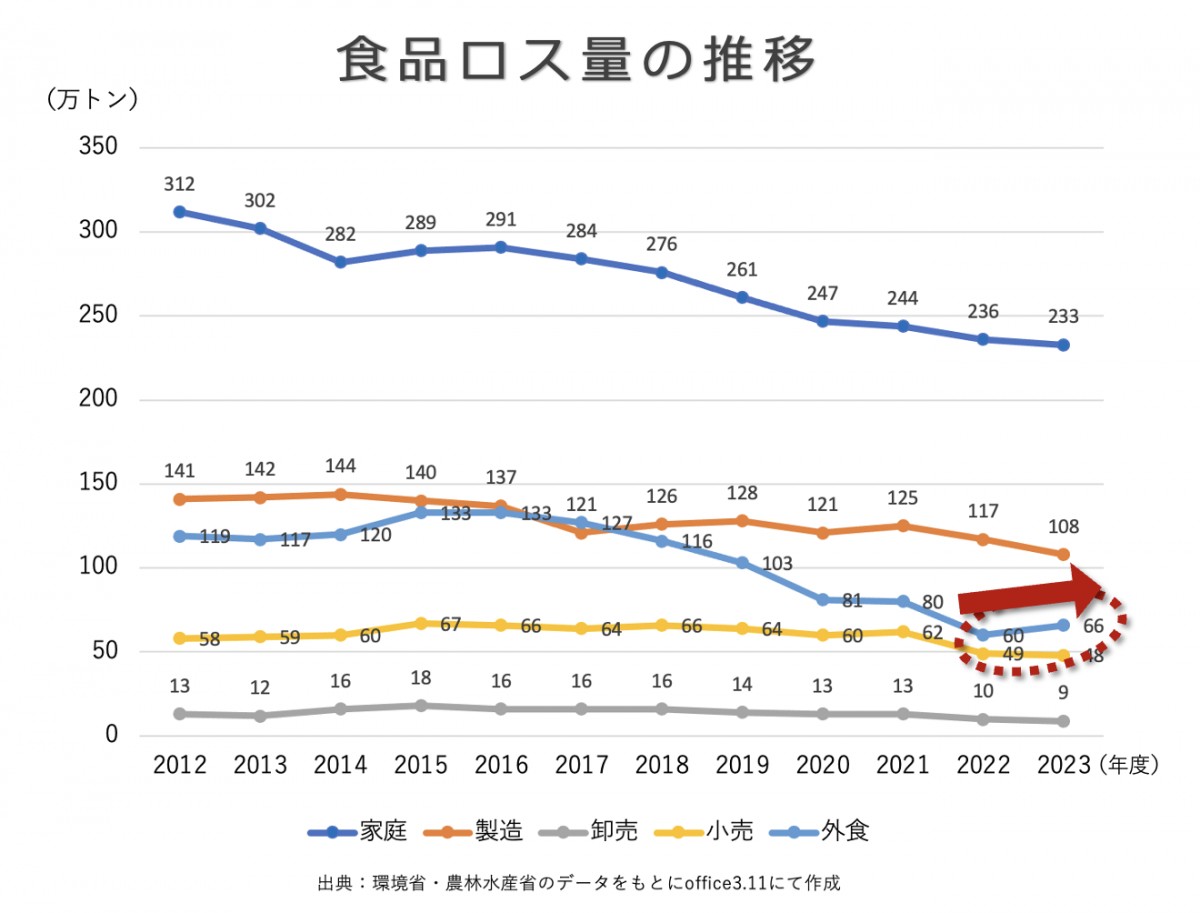

さきほどの、UNEP(国連環境計画)の日本のグラフは2020年までのデータですので、コロナ禍が明けてからの2023年までも含めた全体を見てみましょう。

2012年度から2023年度にかけて、濃い青色が家庭由来(消費者)の食品ロスをあらわしています。オレンジが製造、グレーが卸、黄色が小売、水色が外食です。外食では、コロナ禍明けに若干増えているもの、全体の傾向としてはおおむね右肩下がりに下がっているのがわかります。

日本の食品ロス量の推移(環境省・農林水産省のデータをもとにoffice 3.11で作成)

では、次にニューヨークの飲食店に関する写真をお見せしましょう。ニューヨークタイムズで特集された、最近のトレンドを示している飲食店に行ってきました。これは、これまでとは異なる新たな動きで、米国の食の世界に大きな影響を及ぼしています。

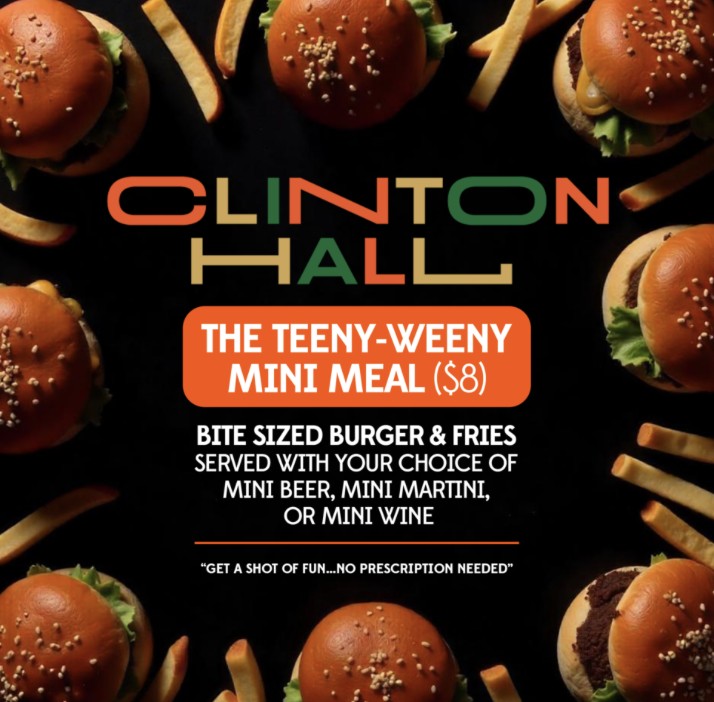

ニューヨークでは肥満治療薬服用者が増え飲食店がミニサイズのメニューを提供

今回訪問した一つが、ニューヨーク市内にあるClinton Hall(クリントン・ホール)です(7)。ニューヨーク市内に4つの店舗を構えています。

ニューヨーク市内にあるクリントン・ホール(筆者撮影)

オーナーのアリストテレス・ハツィゲオルギウ(Aristotle Hatzigeorgiou)さんは、自分のまわりで肥満治療薬を服用する人が増えているのに気づきました。「GLP-1」という名前の薬です。これは食欲を抑えることで、体重を減らすのに用いられています。

そこで、肥満治療薬を服用している人向けに、小サイズのメニューを考案しました。「ティニー・ウィニー・ミニ・ミール」というものです。2025年4月から始めました。

56gの牛肉パテをはさんだミニハンバーガー、42gのフレンチフライ、150ml弱のドリンクです。

実際に頼んでみました。8ドル(1,200円くらい)。下の写真で注射器に入っているのがトマトケチャップです。

「ティニー・ウィニー・ミニ・ミール」(筆者撮影)

ここの店には20種類のドラフトビールがあり、好きなものを選ぶことができます。普通サイズとどれくらい違うかというと・・・・下の写真で見てみてください。

普通サイズのグラス(左)とミニチュアビール(右)(筆者撮影)

オーナーのアリストテレスさんは、ダイエット薬を服用している人が、ほんの一口、二口食べただけでお腹がいっぱいになってしまい、残りを捨ててしまうことになることに懸念を示していました。そこで、このメニューを開発したのです。

お店の公式サイトには案内が載っているものの、店の中や外にあるメニューでは掲示していませんでした。8ドルなので、儲けが少ないから積極的に案内していないのか、それとも頼む人が少なくなったのか・・・(店にいた人は雇用されている人なのでわからず、公式サイトから質問するも返答はありませんでした)。

イタリア料理店のLulla(ルッラ)

同じく、ニューヨーク市内、チェルシーのイタリア料理店「ルラ(Lulla)」(8)では、スナックサイズのアイテムが詰まった「アペリティフ・アワー・ボックス(aperitivo hour box)」を提供しているそうです。

この「アペリティーボ・アワー・ボックス」は、なんと4人分。28ドルで4人が楽しめる9種類の軽食が入ったものです。今回は一人で行ったので、注文できませんでしたが、代わりにフレンチフライ(14ドル)とシードルタイプのビールみたいの(といっても、ほぼサイダー。10ドル)を頼みました。

フレンチフライの量はとても多い!日本のファストフードのLサイズの2倍以上あるのではないでしょうか。

Lulla(ルッラ)とClinton Hall(クリントンホール)に共通しているのは、両方とも持ち帰りが簡単にできるということです。「箱ください」と言えば、すぐ持ってきてくれます。

Lullaのフレンチフライとサイダー(筆者撮影)

他の人が注文しているメニューも見てみましたが、特に量が少ない傾向は見られませんでした。

今回の飲食店訪問で目立ったのは、アルコールを頼まない人です。

私の周囲にいる人は、ほとんどコカコーラを注文していました。前述のクリントンホールは、カウンターバーに座った若い男性がコカコーラを注文し、それだけで帰っていきました。

コンサルティング会社のプライスウォーターハウスクーパーズ(PricewaterhouseCoopers)が2024年10月に発表した報告書によると、現在、米国人の8~10%が肥満治療薬の「GLP-1」を服用しています。まだ薬を飲んだことのない30~35%も、この薬の服用に関心を示しているとのこと(6)。

2025年4月にブルームバーグ・インテリジェンス(Bloomberg Intelligence)が実施した調査では、ユーザーの50%以上が、薬の使用を開始してから外食頻度が減少したと回答しています。同じく2025年4月にモルガン・スタンレーが発表した別の報告書によると、肥満治療薬を服用している人の63% は、レストランに行く際、注文する量を大幅に減らしているとのこと。

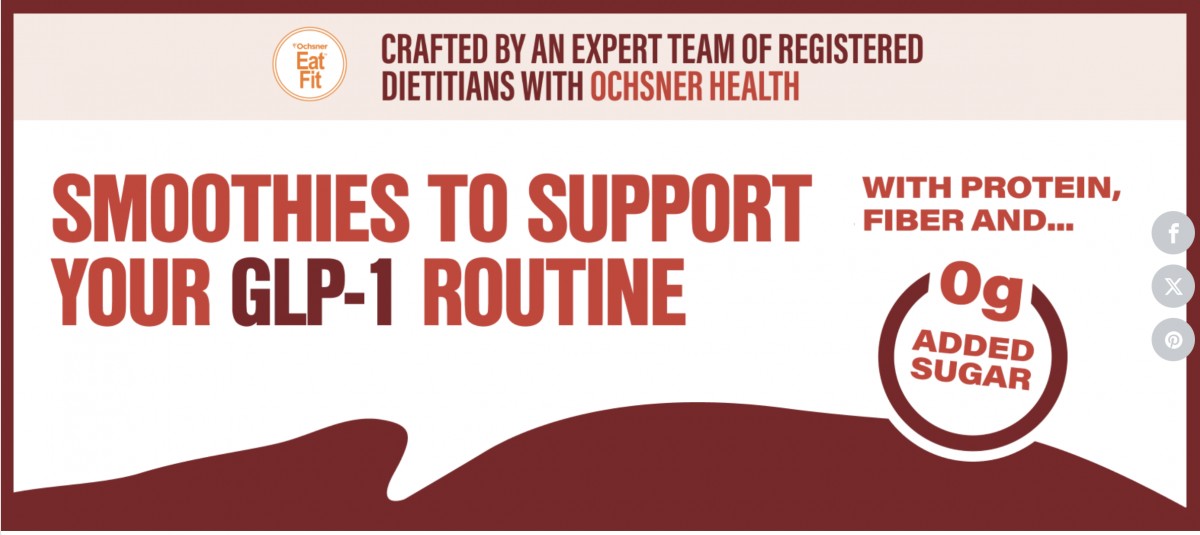

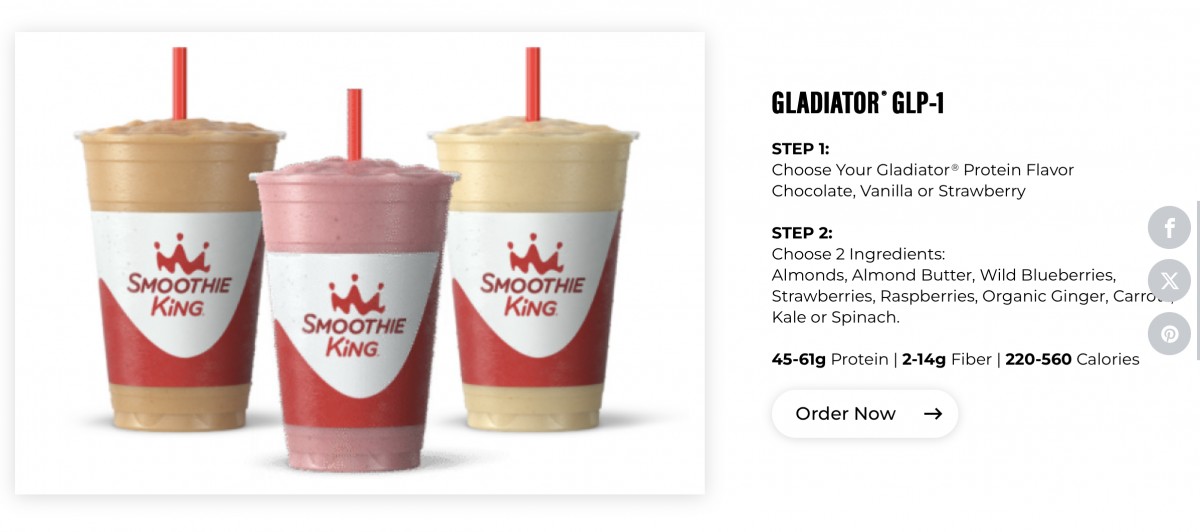

メニュー名に肥満薬の名称「GLP-1」を入れた企業も

肥満治療薬を服用している消費者向けに、薬の名前をメニューに書いている企業もあります。それがSmoothie King(スムージー・キング)(9)です。

2024年10 月、たんぱく質と食物繊維が豊富に含まれていて糖分が少ない、5種類の「GLP-1 サポートメニュー」を発表しました。2025年3月からは、店舗でこのメニューの表示をはじめました。

肥満治療薬を服用している人は、アルコールへの欲求も減るそうです。そこでニューヨーク市内にある一部のレストランでは、ミニサイズのカクテルを提供しています。

最近の米国では、味の良いノンアルコールビールも登場しているようで、アルコール離れがじわじわと進んでいるかもしれません。

今年のChampions12.3会議報告

では、今回の会議についてご報告しましょう。

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績