日本は世界142カ国で最も助け合わない国?食品寄付が海外に比べて進まない理由とは

ニュースレター「パル通信」にご登録いただき、ありがとうございます。新たに登録いただいたみなさま、これからよろしくお願いします。パル通信は、メインテーマに関する記事に続き、「今日の書籍」「今日の映画」「編集後記」から構成されています。

ニュースレター「パル通信」276号では、海外と比べて日本の食品寄付が進みづらい理由と背景について、ある世界142カ国調査から推察してみます。

<お知らせ>

*牛乳の賞味期限延長の動きが広がっています。よつば乳業や江崎グリコなど。詳しくは、2025年10月15日付日本農業新聞の記事をご覧ください。

*2025年10月16日から11月16日まで、岡山県立図書館2階で食品ロス削減月間として、食品ロス関連の書籍が展示されています。ブックリストを見ると、拙著も複数展示されているようです。

*消費者庁制作プロモーション動画「日本の食品ロスの現状と対策」英語字幕もついて3分間。

*2025年10月30日(木)、大手町駅そばで第9回食品ロス削減全国大会が開催され、14:20から16:00まで登壇します。参加費無料、予約不要です。ブース出展も多数あります。30日19時から第14回「パル通信」サポートメンバー限定交流会を開催します(募集締め切りました)。香川県、岡山県、東京都からのご参加、スーパー、食品メーカー、大学教員、外資系企業、家庭用生ごみ処理機メーカー、弁護士など、幅広い分野からのご参加、ありがとうございます!

*三省堂発行、英語教員向け冊子「TEN」に寄稿しました。これまでのキャリア変遷や英語学習に関することなど、写真入りで1ページに書いています。インターネット上でお読みいただけます。冊子ご希望の方は、サポートメンバー限定で郵送しますのでお知らせください。

*『食べすぎる世界』(英治出版)10月10日出版、日本語版序文英治出版公式noteで公開。

*『おやつのおぼうさん』(くもん出版)12月9日出版。印税の一部をおてらおやつクラブに寄付します。バリューブックスで注文いただくと、売り上げの2割がおてらおやつクラブの寄付になります。

*10月28日(火)19:30-21:00、オンラインで、LFCコンポストのたいら由以子さんと井出留美の対談「地域で生み出す小さな循環」。婦人之友社主催で、peatixでチケット販売中です。

*11月4日(火)午後、神戸大学でのシンポジウムで登壇します。参加費無料、一般大歓迎です。

*11月5日(水)午後、奈良県天理市の天理大学で講演します。

*11月12日(水)午後、東京都渋谷区で講演します。

日本のフードバンクと海外との比較

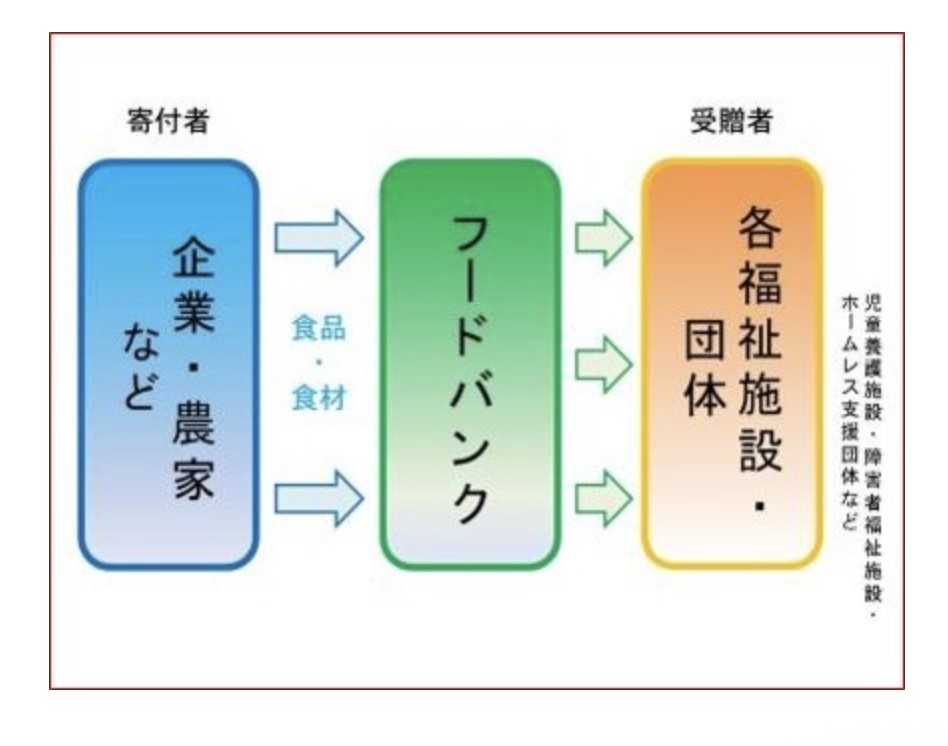

「フードバンク」とは、まだ食べられるにもかかわらず、さまざまな理由で捨てられてしまう食品を引き取り、食べ物を必要とする組織や個人へと届ける活動、もしくはその活動をおこなう組織を指します。「食品ロス」の削減と、困窮者の支援の双方に役立つので、注目されています。

2025年6月時点で日本国内には289団体のフードバンクが誕生しました(参考情報 1)。また、各省庁の備蓄食品は、入れ替え時にこれまで保管していたものを廃棄していましたが、2020年以降、廃棄せず、必要な組織へと寄付されるようになってきました(2)。

しかしながら、フードバンク団体数は諸外国と比べると少ない状況です。

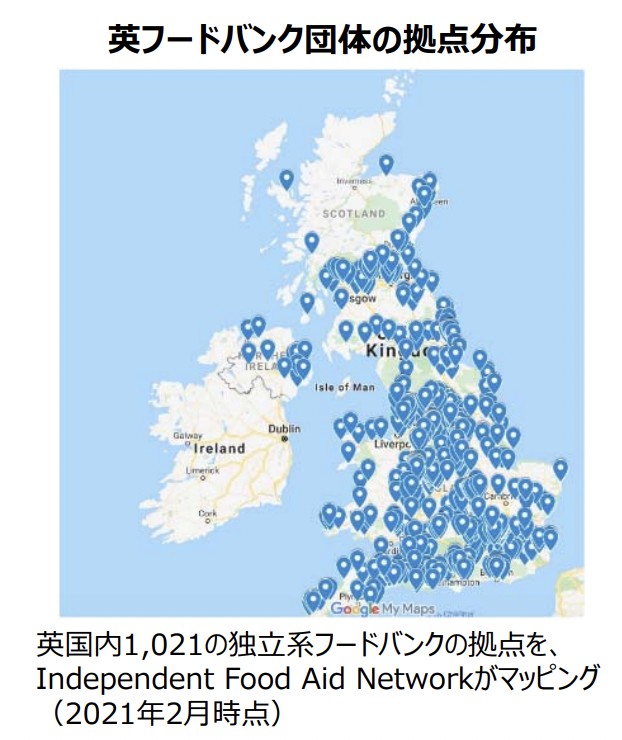

たとえばフードバンク発祥の国、米国には2021年時点で1,304のフードバンク団体があります(3)。イギリスには2,000以上、オーストラリアには2,400以上のフードバンクがあります。

フランスの場合は最大のフードバンク、バンク・アリマンテールの支部が79、物流センターが31あり、5,400の食料援助組織とパートナーシップ契約を結んで食料を提供しています(3)。

私は、かつて食品メーカーに勤めていました。フードバンクに寄付を始めたのは2008年。当時は日本国内のフードバンクは10未満しかありませんでしたので、それよりは増えました。が、先進諸国と比べると少ないです。日本のフードバンクにおける食品の取扱量も年間およそ1.5万トンにとどまっています(1)。

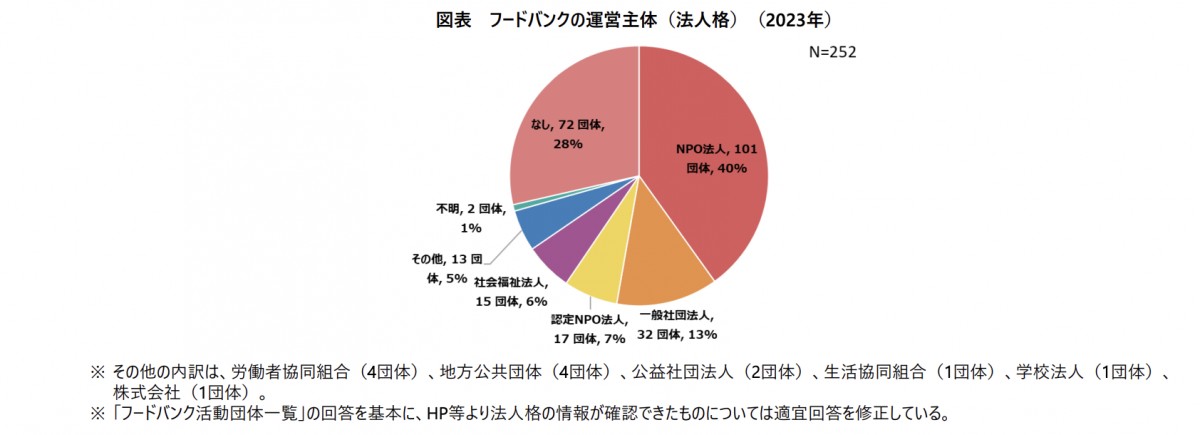

日本のフードバンクの活動主体は、40%がNPO法人です。企業と比べると、資金や人材、インフラの面で、十分でない場合が多くあります。

食品衛生面やリスク管理に厳しい日本

海外に比べて、日本の食品寄付が進みづらい理由の一つに、リスク管理に厳しいという背景があるでしょう。2023年の調査によると、334の食品関連企業のうち、食品を寄付したことがないと答えた

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績